В Томске «разобрали на атомы» радио

«Мы столько лет уже работаем на радио, но даже не знали, как это всё устроено с физической точки зрения», – поделились эксперты научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы: радио», которое прошло 29 июня в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN».

Экспертами шоу стали историк, физик и два радиоведущих, которые рассказали о радио с трёх разных сторон.

«Достаточно много стран и учёных претендуют на первенство в открытии радио. Известнее всего Александр Степанович Попов, который создал прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Само изобретение произвело фурор на презентации, но учёный его так и не запатентовал, перейдя сразу к совершенствованию», – начал свой рассказ кандидат исторических наук, старший преподаватель Томского государственного университета, специалист по истории науки и техники Илья Дунбинский.

Вся история радио началась с открытия электромагнитного поля в 1845 году английским физиком и химиком Майклом Фарадеем. В 1864 году Д. К. Максвелл рассчитал, что скорость электромагнитных волн равна скорости света и, соответственно, звук передается между объектами. А в основу самого принципа беспроводной передачи информации легла разработка Генриха Герца, который в 1886-1888 годах создал генератор и резонатор электромагнитных колебаний.

Пальма первенства в разработке радио принадлежит А. С. Попову, Г. Маркони и Н. Тесла. Первые разработки не предполагали звучания голоса. Передача информации происходила с помощью азбуки Морзе.

В 1918 году появилась радиостанция «Вестник роста» с гражданским вещанием. Впервые в радиоэфире вместо азбуки Морзе прозвучала человеческая речь 27 февраля 1919 года. Первыми словами стали: «Алло, алло. Говорит Нижегородская лаборатория. Раз, два, три. Как слышно?». Радиус действия сигнала составил 500 километров от Нижнего Новгорода.

Ключевую роль для развития радио в Томске сыграл Василий Денисов. 1926 году он установил сибирский рекорд дальности передачи радиосигналов изготовленным им маломощным коротковолновым передатчиком «R2WD». В 1927 году учёный смог осуществить первую радиотрансляцию оперы «Травиата» из городского театра.

От истории разговор о радио перешёл к физике. О том, каким образом звук может передаваться на большие расстояния, поведала заведующая музеем истории физики Томского государственного университета Мария Стоянова.

«Звуковые колебания и электромагнитные колебания совершенно разные. Они находятся в разных частях спектра. Человек слышит на диапазоне от 16 до 16000 Гц. Звуковая волна – это механические колебания, которые возникают в атмосфере за счёт среды, по которой она распространяется. Радиоволны начинаются с 30000 Гц и до 3*1011 Гц», — рассказала эксперт.

Чтобы передавать сигнал, нужен источник звуковых колебаний до 16000 Гц. Этот звук подаётся на микрофонный преобразователь, который переводит звуковые колебания в электромагнитные. Электрический сигнал поступает на передатчик и передающую антенну. С последней распространяется электромагнитная волна. Для того, чтобы её поймать, нужна принимающая антенна и прибор, который преобразует электромагнитные колебания обратно в звуковые.

После своего выступления спикер продемонстрировала когерер – особый тип детектора электромагнитных колебаний, применявшийся в первых приёмниках беспроводного телеграфа.

Он был разработан Эдвардом Бранли и представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами, заполненную металлическими опилками, между которыми и присутствовал слабый электрический контакт, резко уменьшающий сопротивление при приложении к электродам переменного тока. Такой прибор нашел применение в качестве приемника радиоволн от грозовых разрядов – грозоотметчика.

Завершили разговор о радио авторы и ведущие «Шоу лёгкого пробуждения» на «Радио Сибирь» Анастасия Иванова и Светлана Славина.

«В 1992 году появилась первая местная радиостанция города Томска – «Радио Сибирь». С нашей вышки звук распространяется на 60 километров, но мы вещаем по всей Томской области. Нас слушает примерно 10 млн человек. Но точную цифру назвать сложно, так как нет системы подсчета», – поделились спикеры.

Датчик не может ничего передавать. И передаётся не звук, а электромагнитные волны.

Для того, чтобы работа на радиостанции велась бесперебойно, нужны не только ведущие, но и звукорежиссер, системный администратор, главный редактор, музыкальный редактор, контентмейкеры шоу. Вещание ведётся круглосуточно, поэтому есть определённые тайминги: утреннее шоу, дневной эфир и вечернее шоу.

Радио не теряет своей актуальности. Для многих это способ быть в курсе новостей. Особенно для тех, кто живёт в отдаленных населённых пунктах. «Радио Сибирь» слушают в с. Нарым Томской области, а это 425 км от областного центра.

Для того, чтобы вести утреннее шоу, нужно соблюдать режим: вставать в 5:40 и ложиться до 22:30. Быть в хорошем настроение, потому что «сыграть» не получится, всё плохое настроение будет слышно. А чтобы быть интересным, ведущим нужно обладать широким кругозором, большим жизненным опытом, много читать. Тренировать свои разговорные мышцы и умение импровизировать. А самым главным в этом всём является хорошее чувство юмора.

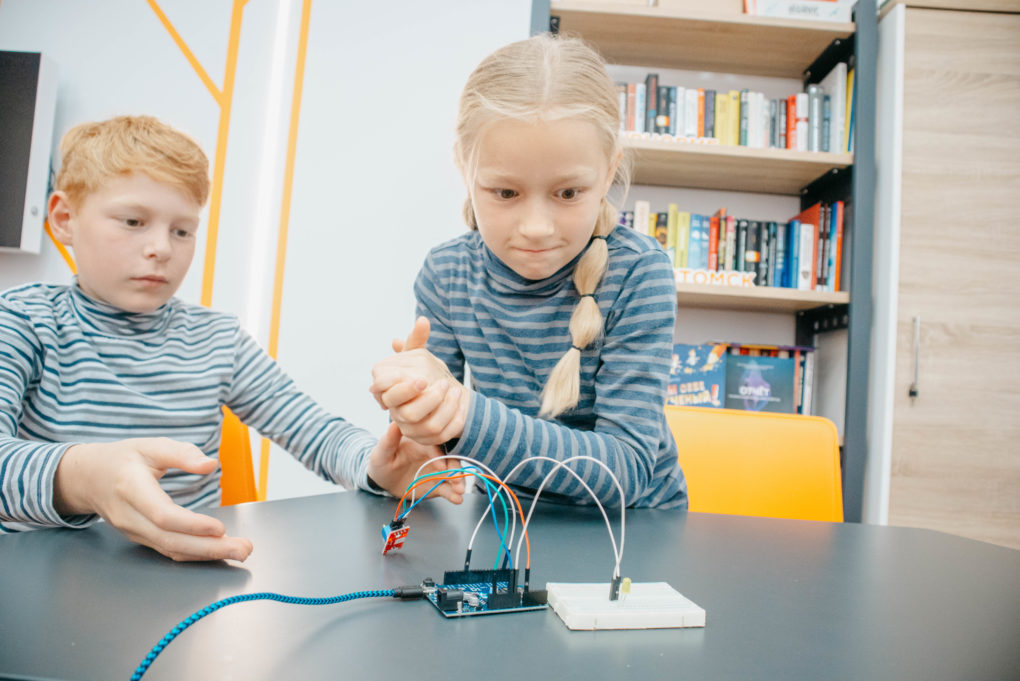

Помимо ток-шоу гости ИЦАЭ Томска увидели фильм «Атомный ледокольный флот». Благодаря ему они узнали о подвигах ледоколов «Ленин», «Арктика» и других атомоходов, получили информацию о перспективах развития плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) и работе атомных подводных лодок. А после на мастер-классе от детского технопарка «Кванториум» смогли собрать схему с датчиком, реагирующим на звук и зажигающим светодиод.

Каждую неделю Информационные центры по атомной энергии становятся открытыми площадками для любителей интеллектуального досуга. В рамках сетевого проекта «ИЦАЭ OPEN» организуются мероприятия разных форматов и тем: научно-популярные лекции и ток-шоу, интеллектуальные игры и мастер-классы.