Эволюция, мемы, музыка и изотопы: в Красноярске завершился фестиваль науки «КСТАТИ 80»

Послушать лекции про цену материнства и естественную радиацию, сыграть в интеллектуальную командную игру «Адреналин», посмотреть научно-популярный фильм о том, как технологии меняют мир, приобщиться к науке через мемы и побывать на научно-музыкальном шоу «Квадрат эволюции» смогли красноярцы 9 ноября в заключительный день фестиваля науки «КСТАТИ 80».

Двухдневный фестиваль науки «КСТАТИ 80» проходил в Красноярске 8 и 9 ноября. Фестиваль был организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и являлся частью празднования 80-летия атомной отрасли, которое в этом году масштабно отмечается по всей стране.

Второй день фестиваля начался с лекции «Эволюция: цена материнства» Елены Судариковой – антрополога, лауреата премии «Лучший экскурсовод» и обладателя премии комиссии РАН по популяризации науки.

Спикер пояснила, как деторождение запустило в нашей эволюции настоящую цепную реакцию: сузило таз, изменило форму матки, заставило рождаться детей беспомощными и – как ответ на эту «акушерскую дилемму» – заставило людей искать помощь сородичей. Именно необходимость заботиться о «недоделанном» ребенке, обучать его и координировать действия внутри группы стала мощнейшим двигателем развития речи, социальных связей и интеллекта.

«Если у ребенка какой-то стресс, то материнский организм делает молоко более сладким, – это такая попытка успокоить, вернуть в безопасность, – пояснила Елена. – Сейчас есть всё большее количество исследований о том, что личность ребенка немножко формируется с помощью материнского молока в смысле устойчивости к стрессам. Но получается, что и слишком спокойная мама плохо, и слишком нервная мама тоже плохо. Ведь если она много нервничает, то уровень кортизола у неё все время высокий, и его большое количество попадает в организм ребёнка, и он вырастает с некоторым знанием о среде, что она небезопасная.

Но если кортизол слишком низкий, то, когда человек вырастает у него можно наблюдать слишком высокую страсть к риску, авантюризму. То есть существует какой-то средний уровень кортизола в молоке, который является оптимальным. Но его трудно вычислить у человеческих женщин, потому что вы не можете сказать кормящей маме, что ей нужно месяц не нервничать. Сказать-то вы можете, но это так не работает. Поэтому исследования ведутся на крысах, им можно искусственно моделировать молоко, например, добавляя кортизол в воду, которую они пьют. Но в общем-то средний уровень кортизола – это иногда волноваться, но не очень сильно!»

День продолжился научно-популярным юмористическим ток-шоу «Наука в мемах». Филолог, генетик и врач-терапевт высшей категории прокомментировали научные мемы, рассказали, в чём заключается смысл шутки, и объяснили, какие явления и термины стоят за юмористическими картинками.

Спикерами были:

- Анна Трапезникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В. П. Астафьева;

- Марина Смольникова, кандидат биологических наук, руководитель группы молекулярно-генетических исследований, ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера;

- Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей категории, научный журналист и медицинский блогер.

Марина Смольникова и Алексей Водовозов в своём совместном выступлении отметили, что научные открытия происходят не так часто, как бы этого хотелось СМИ, поэтому некоторые заголовки делают привлекательными за счёт того, что описанные достижения вырывают из контекста.

«Журналистские статьи могут быть нормальными, научными. Но важно правильно читать их, это целый навык – нужно понимать, с чего мы начинаем, нужно понимать, что обязательно посмотреть, что проверить и так далее, – объяснил Алексей. – Когда вы читаете какую-то новость в СМИ, нужно совершить обратный переход. То есть добраться, например, до пресс-релиза, по которому написана статья, а из пресс-релиза выйти уже на саму научную публикацию. И уже там постараться понять, о чём идёт речь».

После с лекцией «Естественная радиация: космические лучи и другие источники» выступил Роман Морячков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, педагог доп. образования в технопарке «Твори-Гора»: курс «Астрофизика», активист Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».

Роман рассмотрел, что такое естественная радиация, почему она не опасна и даже немного полезна, откуда берётся естественный фон, как его можно измерить и как он различается в разных регионах, рассказал, насколько выше радиационный фон в самолёте, на космической станции и во время полёта на Марс. Спикер также пояснил, чем отличаются альфа-, бета- и гамма-лучи.

«При альфа-распаде атом излучает альфа-частицу (ядро атома гелия), теряя 2 протона, 2 электрона и 2 нейтрона. При бета-распаде атом излучает электрон, теряя нейтрон и приобретая протон. А гамма-излучение – это когда возбуждённое ядро атома излучает излишек энергии в виде гамма-фотона, не меняя заряда и массового числа», – объяснил Роман Морячков.

Спикер также поведал, что звезда нашей Солнечной системы не только нас греет и приветливо нам светит, но и обладает излучением.

«В основном всё излучение (гамма-фотоны) поглощается в атмосфере, то есть воздух не пропускает его. От Солнца льётся поток частиц: протоны, электроны, которые с довольно большой скоростью летят во всех направлениях от нашей звезды. Это может быть медленный солнечный ветер – до 200–300 км в секунду, или быстрый – до 600–700 км в секунду. Кроме этого, есть ещё космические лучи, которые летят из различных галактических и негалактических источников (нейтронные звёзды, вспышки сверхновых, чёрные дыры, их аккреционные диски, квазары и т.д.). И, если частица долетает до нашей атмосферы, она, по сути, врезается в плотный слой, состоящий из различных атомов, для неё это преграда».

Дальше гости фестиваля на показе научного кино смогли узнать ответы на вопросы: как управлять роем дронов, что может современная фотоника и как технологии помогают восстановиться после инсульта? «16 способов изменить мир» (2022, Россия, 90 мин., 16+) – это альманах научного кино от студентов лаборатории ФАНК и учёных Университета Сколтех. Шестнадцать короткометражных фильмов о том, как наука меняет мир прямо сейчас.

ФАНК – Фестиваль актуального научного кино. С момента создания в 2015 году его миссия – рассказывать о науке и технологиях через искусство, делая эти темы доступными и интересными для самой широкой аудитории.

Одновременно с показом прошла интеллектуально-командная игра «Адреналин», посвящённая 80-летию атомной промышленности.

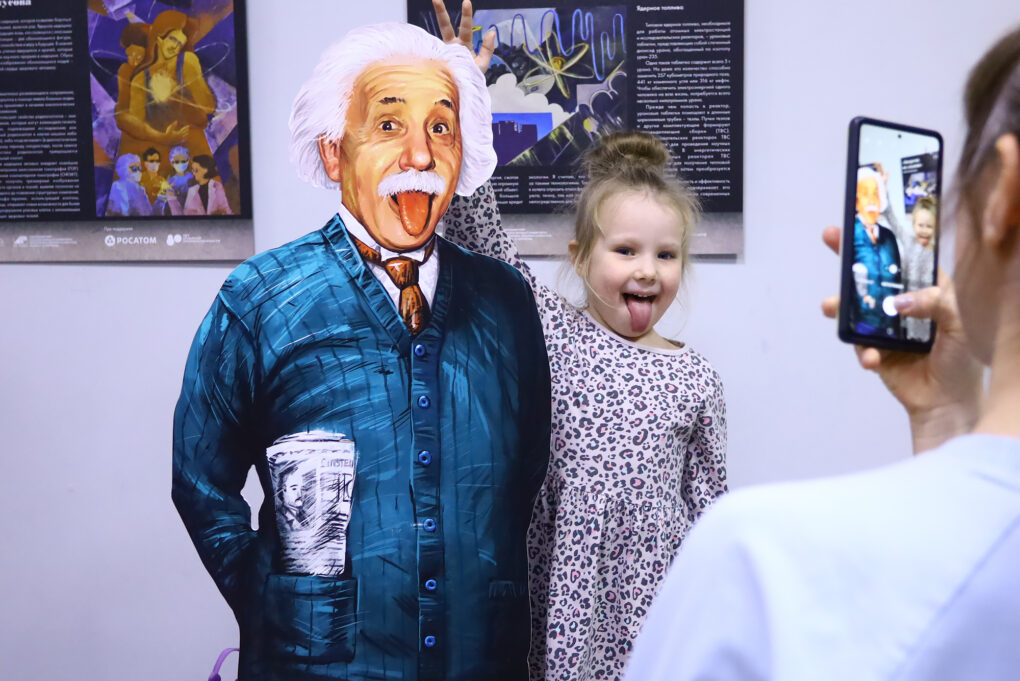

Атомная отрасль вот уже 80 лет позволяет людям мечтать, вдохновляться и совершать открытия. ИЦАЭ Новосибирска объединил свои силы с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова – так родилась выставка, которую смогли увидеть гости фестиваля в Красноярске. Над созданием выставки работали молодые художники из НГУАДИ – они представили своё видение истоков атомной промышленности и описали чувства, вызванные работой над произведениями. Для полного погружения в тему также были разработаны научные объяснения каждой составляющей атомной отрасли, представленной на выставке.

Завершающим мероприятием фестиваля стало научно-музыкальное шоу «Квадрат эволюции» – это уникальный формат сети ИЦАЭ, где соединяется лекция и концерт. Темой вечера стало «Искусство резонанса – акустика, звукоизвлечение и изотопы».

Дмитрий Тимофеев, кандидат технических наук, начальник цеха по производству изотопов ЭХЗ рассказал об изотопах и о работе центрифуги.

«Атомы одного и того же вещества, отличающиеся друг от друга массой, – это изотопы. Они бывают радиоактивные и стабильные. Самый классический радиоактивный элемент, самый известный – это уран. Что такое радиоактивные изотопы? Радиоактивные изотопы – это те, которые подвержены самопроизвольным или, как ещё говорят, спонтанным превращениям в другие ядра. Из названия “стабильные” всё достаточно понятно. Это, например, изотопы бора. В природе бор встречается в виде двух изотопов: бор-11 и бор-10. Но, безусловно, есть ещё большое количество изотопов бора искусственно полученных, и они радиоактивные», – рассказал эксперт.

После концертмейстер группы кларнетов Красноярского академического симфонического оркестра, преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов СГИИ им. Д. Хворостовского Игорь Завьялов познакомил гостей с разновидностями кларнетов, а также продемонстрировал современные приёмы исполнения. Затем основатель комьюнити Tempers, диджей и музыкальный исследователь Василий Юрченко поведал об общих принципах резонанса в музыки и отдельно остановился на случаях нестандартного звукоизвлечения, которые известны в мировой музыкальной истории.

Диме, восьмилетнему гостю фестиваля, больше всего понравилось выступление Дмитрия Тимофеева на «Квадрате эволюции». Гостья Елена тоже поделилась своими впечатлениями: «Замечательный фестиваль, замечательные мероприятия, замечательные лекции. Соединение атомных центрифуг и музыки очень впечатлило. Понравился и диджей, который рассказывал историю нового звукоизвлечения. Я человек ещё с того давнего поколения, для меня вообще вот такой коктейль выглядит совершенно замечательно, уникально и просто великолепно! Спасибо большое!»

Фестиваль науки «КСТАТИ 80» организован сетью ИЦАЭ при поддержке ГК «Росатом». Это марафон интерактивных лекций, научно-популярных ток-шоу, интеллектуальных игр и мастер-классов, цель которых – рассказать участникам об интересах современной науки и проблемах, которыми занимаются учёные по всему миру, а также о том, какое значение имеют научные исследования для повседневной жизни человека.