Татьяна Кобякова рассказала мурманчанам о новых технологиях в медицине

Стоит ли бояться внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения и заменят ли алгоритмы специалистов, рассказала мурманчанам 6 и 7 мая медицинский физик Татьяна Кобякова в рамках федерального проекта сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) «Энергия науки».

Татьяна Кобякова – медицинский физик Национального медицинского исследовательского института (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Бурденко, инженер кафедры медицинской физики Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) «МИФИ».

«Энергия науки» стартовала в Мурманском медицинском колледже с лекции «Медицина будущего: человек остаётся главным». Студенты узнали, что должен понимать каждый врач об искусственном интеллекте и физике медицинской техники – чтобы стать незаменимым.

«Я работаю в отделении лучевой диагностики и терапии. В своей работе мы используем радиацию – гамма-излучение, которое направляем с разных сторон на опухоль. При получении большой дозы радиации клетки опухоли естественным образом умирают. Но у нас есть и другие обязанности. Например, мы можем проверять уровень воздействия радиации на пациентов в водном фантоме – специальном приборе, наполненном жидкостью, потому что на самом деле человек по своим физическим свойствам похож на воду. Ещё мы можем тестировать термопластические маски, необходимые для фиксации пациентов», – пояснила эксперт.

Затем Татьяна Кобякова плавно перешла к теме искусственного интеллекта (ИИ). Согласно словам эксперта, алгоритмы можно разделить на три основные категории по их возможностям обработки информации. Первая – общий ИИ, как, например, известный ChatGPT. Данная категория способна обрабатывать большинство запросов: беседа, решение математических задач, поиск информации, обработка, редактирование и создание текста различного назначения и другие задачи. Вторая категория – слабый ИИ, функционал которого весьма ограничен. Например, программа, созданная для игры в шахматы. Если попытаться сыграть с этим искусственным интеллектом во что-то иное, то ничего не получится – он умеет играть только в шахматы. И третья категория – сверхразумный ИИ, который способен обрабатывать различного рода информацию, но в данный момент он ещё не изобретён.

«Но где больше всего применяется искусственный интеллект в медицине? Это радиология. Здесь очень много данных. Мы все делаем флюорографию. И если собрать даже с одной больницы все снимки, то получится большой массив данных. И если обучить специальную программу на основе этих снимков, то это упростит их обработку и, например, поможет понять, кому в первую очередь следует оказать необходимую помощь. Но также ИИ-модели помогают врачу в постановке диагноза и назначении лечения. Например, искусственный интеллект способен проанализировать флюорографический снимок, выделить области, требующие внимания, и создать отчёт для врача», – отметила эксперт.

Но помимо преимуществ, которые дают разные ИИ-модели в сфере здравоохранения, есть и ряд сложностей, связанных с их использованием. Среди проблем, с которыми можно столкнуться, были упомянуты: баги – ошибки в коде, которые оказывают влияние на работу всей цепочки анализа и диагностирования; проблемы с техническим оборудованием, а также вопросы врачебной этики. Татьяна Кобякова особенно отметила последний пункт, так как он является причиной отсутствия ИИ-моделей для самостоятельного использования, и подчеркнула, что искусственный интеллект – лишь инструмент, который создан для помощи специалистам в решении задач.

Ярослав Максимов, студент Мурманского медицинского колледжа, поделился впечатлениями от лекции: «Мне очень понравилось! Очень интересная идея внедрения искусственного интеллекта в кибернетику и создания протезов. Ещё мне удалось почерпнуть из лекции, что шизофрению можно лечить при помощи радиоактивного излучения. Но особенно мне понравился стиль преподнесения информации эксперта – он довольно современный, понятный и даже, можно сказать, «зумерский»».

На лекции в ИЦАЭ Мурманска Татьяна Кобякова, прежде чем рассказать мурманчанам, друг или враг искусственный интеллект для врача, погрузила слушателей в историю НИЯУ МИФИ.

«Я работаю в клинике — центре нейрохирургии имени академика Бурденко. Области, которые мы рассматриваем, — это головной и спинной мозг и, соответственно, все заболевания, связанные с ними. Чаще всего это опухоли, а также различные невралгии. Мы лечим людей при помощи радиации. В своей работе мы используем разное оборудование. Например, линейный ускоритель — при помощи этого аппарата мы разгоняем электроны и прицельно направляем их на проблемную область, которая может быть, например, опухолью, и под воздействием гамма-излучения эти клетки умирают. Вторая машина — кибернож. У него есть несколько отличий от линейного ускорителя. Во-первых, он расположен на роборуке, что позволяет подойти к пациенту с разных сторон. Во-вторых, для работы аппарата используется радиоактивный изотоп кобальт-60», – начала свой рассказ Татьяна Кобякова.

Среди пациентов бывают и дети. Специально для таких юных пациентов был создан комикс, в котором рассказывается, что эти машины не страшные, а добрые и полезные. Они помогают вылечить «вредномы» – специальный термин для обозначения заболеваний, понятный детям. В этих комиксах, помимо медицинского персонала, проводящего лечение, можно встретить «Бублика» – магнитно-резонансный томограф (МРТ) или компьютерный томограф (КТ), а также «Шушу» – линейный ускоритель.

Но как же это всё связано с искусственным интеллектом? ИИ – это программа, которая была создана для решения человеческих задач. Изначально идея была заимствована из структуры нейронов: присутствует вход данных, их обработка и передача, а также выход. Первые наработки нейросетей были сделаны ещё в 1943 году, но из-за недостаточной мощности оборудования того времени они не получили широкого распространения. Сейчас технологии шагнули вперёд, и нейросети способны обработать гораздо больший массив данных, чем раньше.

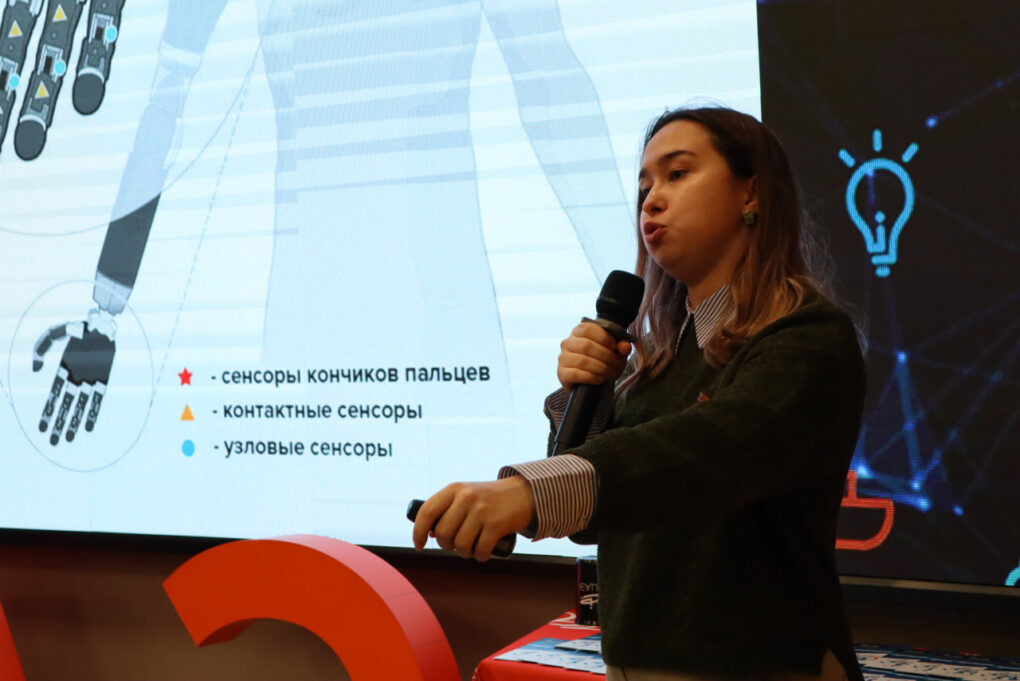

В медицине искусственный интеллект является не полноценной заменой врачу, который потратил годы на обучение, а скорее инструментом. Разные ИИ-модели могут решать различные задачи. Например, они могут сократить рутинные обязанности, автоматизировать процессы или помочь пациентам, лишившимся конечностей, жить полноценной жизнью.

Элина Решетова, ученица Лицея №1 Североморска, поделилась впечатлениями: «Меня заинтересовала лекция. Я в будущем планирую стать нейрохирургом и когда увидела, что эксперт приехал из центра нейрохирургии, решила прийти. Мне очень понравилась лекция: стиль подачи информации, презентация, способ изложения – всё это было довольно свежим и молодёжным, а самое главное, что все достаточно сложные вещи были изложены простым и понятным языком. Особенно меня заинтересовало, что искусственный интеллект способен определять различные новообразования по снимкам».

Федеральный проект «Энергия науки» создан сетью ИЦАЭ, чтобы знакомить жителей страны с новейшими научными открытиями и идеями. Лучшие популяризаторы, учёные и научные журналисты из разных регионов рассказывают о самых передовых эксперим