Поэтический трамвай: нижегородцы узнали о научных и технических метафорах в поэзии

Как поэзия осваивает язык науки и техники? Почему одни образы органично вплетаются в стихотворную ткань, а другие кажутся чуждыми литературе? И в самом ли деле смартфон не поэтичен? Эти и другие вопросы стали темой лекции «Наука и техника в поэзии», которая прошла 6 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Нижнего Новгорода.

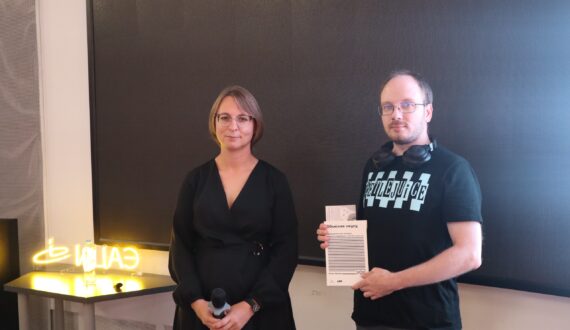

Лекцию провела Ксения Деменева — кандидат филологических наук, приглашённый преподаватель НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

В начале встречи слушатели познакомились с двумя основными направлениями работы поэзии с материалом: индивидуализацией мира, когда поэт стремится к яркой самобытности, новизне и даже необычности, и, наоборот, устранением индивидуальных черт, когда лирическое «я» становится общечеловеческим.

Особое внимание было уделено тому, как наука и техника входят в поэтический репертуар. Чтобы технические и научные образы стали поэтичными, они должны быть освоены бытовым сознанием, стать привычными и наполниться смыслом. Так, привычные символы — роза, солнце, голубь — легко расшифровываются читателем, а новые реалии требуют эстетического освоения.

Лектор объяснила, что не все слова одинаково поэтичны: «сердце» или «мозг» часто встречаются в стихах, а вот «поджелудочная железа» или «кишечник» — гораздо реже, потому что не вызывают ярких ассоциаций. Поэзия — это всегда сочетание явных и скрытых смыслов, и именно она способна преодолевать границы обыденной речи, создавая ирреальные миры и новые смысловые пространства. Например, сочетание «бежать сидя» в обычной речи невозможно, но в поэзии оно становится выразительным художественным приёмом.

Важной темой лекции стала метафора — перенос свойств по сходству, объяснение непонятного через понятное. Были рассмотрены когнитивные метафоры (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону): время — это вода, тело — это машина. В поэзии используются как готовые метафоры («идёт дождь»), так и индивидуальные («краснокожая паспортина»). Техника в стихах часто приобретает новые смыслы и перестаёт быть просто утилитарной: «поезд в огне», «земля в иллюминаторе», «зеленоглазое такси». Даже бытовое общение с техникой — например, просьба к компьютеру «поработать ещё» — становится проявлением наивного сознания и персонализации.

Особое место в лекции занял образ трамвая. Этот городской транспорт быстро освоился поэзией: он удобен для рифмы, легко вписывается в ямбическую стопу, становится конкурентом лошади и олицетворяет время — утренний, ночной, движущийся по кругу или убегающий. Трамвай может быть и бытовым, и сакральным символом (ковчег, кит, ладья Харона), а также местом случайных встреч и даже романтических историй. В поэзии трамвай — это и социальный институт, и часть элегического дискурса, и привычный городской образ, который со временем теряет новизну и становится банальным.

«Изучение поэзии с точки зрения технологического прогресса оказалось для меня крайне любопытным. Феномен технологического развития отражается в разных творческих направлениях — литературе, музыке, театре. Особенно интересно было рассмотреть на лекции противопоставление танка и трамвая: рутинный образ трамвая в поэзии возвышается, а танк, наоборот, очеловечивается. Лектор, как всегда, ярко и увлекательно преподнесла материал — я получила огромное удовольствие», — поделилась впечатлениями слушательница Зарина Монанова.